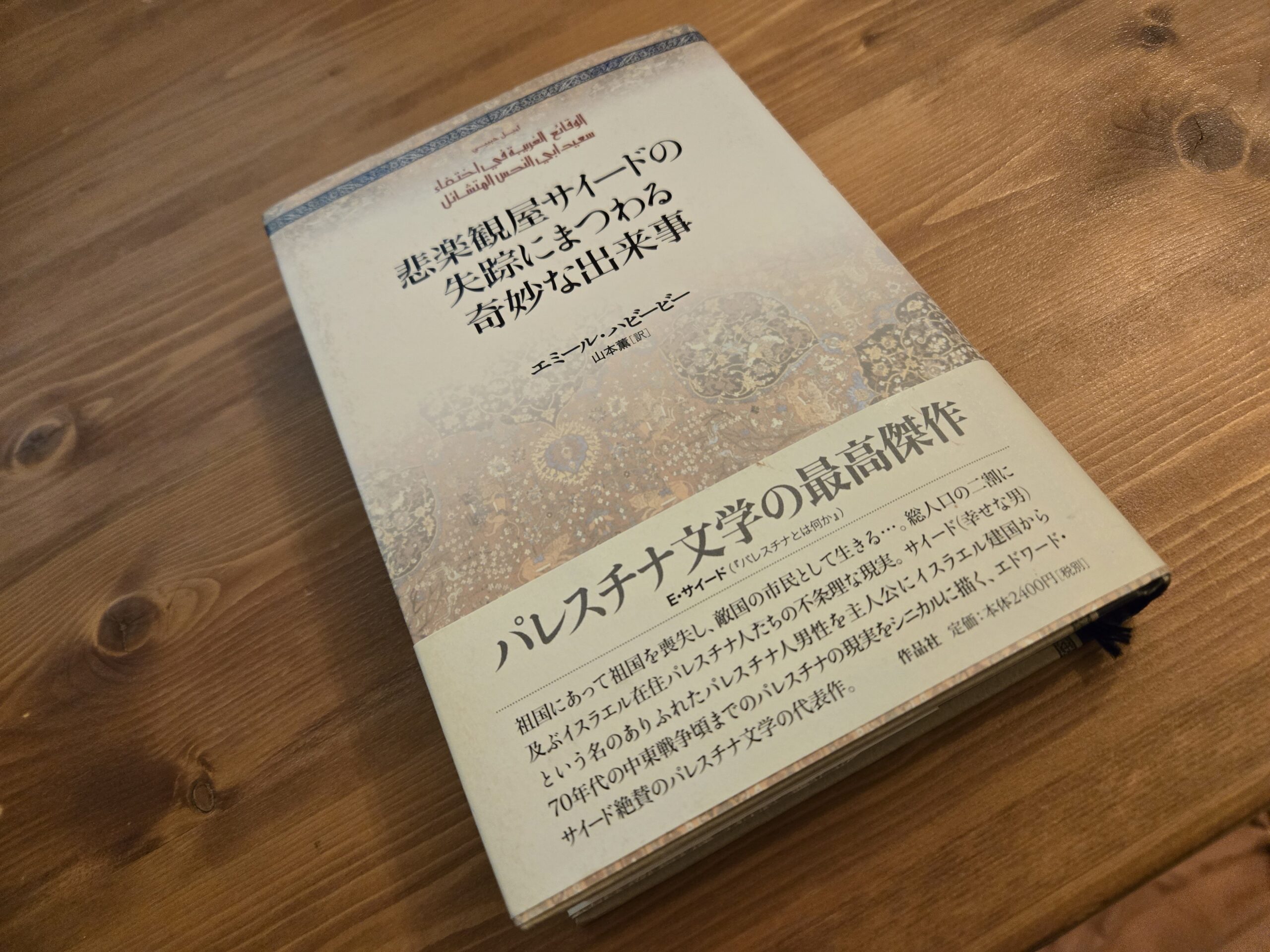

購入してから何年も経ってしまったが、エミール・ハビービー『悲楽観屋サイードの失踪にまつわる奇妙な出来事』(山本薫 訳)をやっと読了した。

エドワード・サイードが「パレスチナ文学の最高傑作」と評価し、また英語版ウィキペディアによれば20世紀のアラブの読むべき小説ランキング6位に選ばれているというほどのものであり、これがなんと日本語で読めるということで、「読まない理由がない」とさえ思っていたのだが、これまでなんどかトライしては途中で投げ出してしまっていた、、。

とりあえず小説のあらすじだけ把握するためにサッと目を通してみようという気持ちでは、とうていあらすじを把握できない。一文一文をしっかりと読んで、巻末の年表と地図に何度も行き来して、また丁寧に記載された脚注(全部で265もある!)に都度目を通して、中東の歴史・地理・政治を理解しながら読み進めていく必要がある。

背景知識が求められるので、読み進めるのはなかなかタフではあるが、読み進めれば次第に物語に引き込まれる魅力がある。時代背景の現実の出来事をベースにしている一方で、幻想的な(!?)摩訶不思議な(!?)描写が織り込まれており、イスラエルの中で生きるアラブ人の生活という厳しい現実が描かれているものでありながら、宇宙人との出会い(!?)などファンタジーな要素が交錯する。

こんな複雑な物語を翻訳するのは大変だろうなあと想像しながら、これが日本語で読めること、また豊富な脚注と巻末資料があることに、大変ありがたみを感じる。

エミール・ハビービー

・イスラエル国籍のアラブ人小説家

・イスラエル共産党員

著者ハビービーは、パレスチナで生まれ、イスラエル建国後にレバノンに亡命した後に、イスラエルに密入国している。ハビービー自身の立場である「イスラエルの中で生きるアラブ人」の生活の厳しさが、この物語の主人公であるサイードを通して描かれる。

その親父が道の真ん中で殉死して、ロバに命を救われたんで、一家は海を渡ってアッカに向かった。そこで安全を確かめて、みんなが自分のことで手一杯だと見て取るや、身一つでレバノンに逃れ、その身を売って金に換えた。(p.15)

世間はイスラエルの”外”のパレスチナ難民には注目する一方で、イスラエルの”内”のアラブ人には注意を払わなかった。そういった当時の時代背景に対する「イスラエルの中で生きるアラブ人」としての不満を表すとともに、そこに存在していることに声を上げる。

とにかくイスラエルの地に建物を作り、道を開き、土地を耕し植えたのは、イスラエルに居残ったアラブ人にほかならない。なのに、初代PLO議長のアフマド・シュカイリーは、どういうわけだがイスラエルに占領された土地に辛抱強く残った彼らに言及する余地を、その勇ましい演説原稿の中に見ださなかった。(p.112)

またイスラエル共産党である著者ハビービ―の政治的見解であるパレスチナとイスラエルの「二国家共存」(国連決議242号に基づく問題解決)の主張が物語に反映されている。

そうして酔っぱらったひとりが、国連安保理決議の履行を求める人間を非難して、民族の裏切り者め!と叫ぶってわけさ。(p.110)

なかでも、物語の最後の方で描かれるサイードとユアードの掛け合いの中で、ユアードの「本当に学んだなら、振り出しに戻るなんて言わないはずだわ」というセリフは、当時の時代背景を踏まえると政治的にクリティカルなパンチラインとなる。その意味するところについては、本書の脚注262をご参照!!(とても詳しい)

悲楽観屋サイード

・「悲観屋」と「楽観屋」を足し合わせた「悲楽観屋」という苗字

・宇宙生命体と出会う

サイードは悲楽観屋の家系なのだが、悲楽観屋エピソードとして挙げられている話が衝撃的である。サイードの兄が港で仕事中に、嵐が来て海中に投げ出されて亡くなった。まだ新婚ひと月だった。そのとき、サイードのお袋はこういった。

「こうなってよかったよ、違うふうにならなくて!」(p.20)

「これより悪いふうなんてあるもんですか!」という新妻に対して、

「娘や、そりゃあの子が生きているうちに、お前が”連れ去られる”ことだよ。つまり、お前が他の男と逃げるってことさ」(p.20)

このようなとんでもないエピソードが挟まれる中で、さらにとんでもないことにサイードは宇宙生命体と話をする場面も出てくる。

ついに夏が去って人出も減り、蛙とコオロギの声のほかにすっかり静かになった頃、宇宙からの友が俺を誘って言った。「海に行こうじゃないか」(p.96)

物語の途中で出てくるこういう場面をどのように解釈するか?、「悲楽観屋」とは何か?、またサイードはどういった点において「悲楽観屋」なのか?、そういったことも考えながら、この本を読み進めることになる。

物語の構成

主人公サイードからの3つの手紙がそれぞれの章となっており、サイードの初恋の相手であるユアード、また結婚相手であるバーキヤの名前がそれぞの章のタイトルになっている。

第一の書 ユアード

第二の書 バーキヤ

第三の書 ユアード、再び

詳しく書きたいところではあるが(ネタバレになってしまうので避けるが)、それぞれの章の最後に壮絶なクライマックスのシーンが用意されている。中でも第二章の最後は急展開でありつつ、衝撃的な出来事であったので、非常に印象に残っている。

併せて読みたい論文

山本薫(2007)「ハイファの作家、エミール・ハビービー : 都市の記憶としての文学」

山本薫(2015)イスラエル・アラブの文化創造力 : アイロニーの系譜

おわりに

挿入される小話も多くあり、物語の大筋を直線的に追うことが難しく、なかなかクセのある物語になっているので、読むのはタフなのだが、その分読みごたえがある。またイスラエル・パレスチナに関する当時の情勢や政治などの背景知識を得れば得るほど、味が出る。