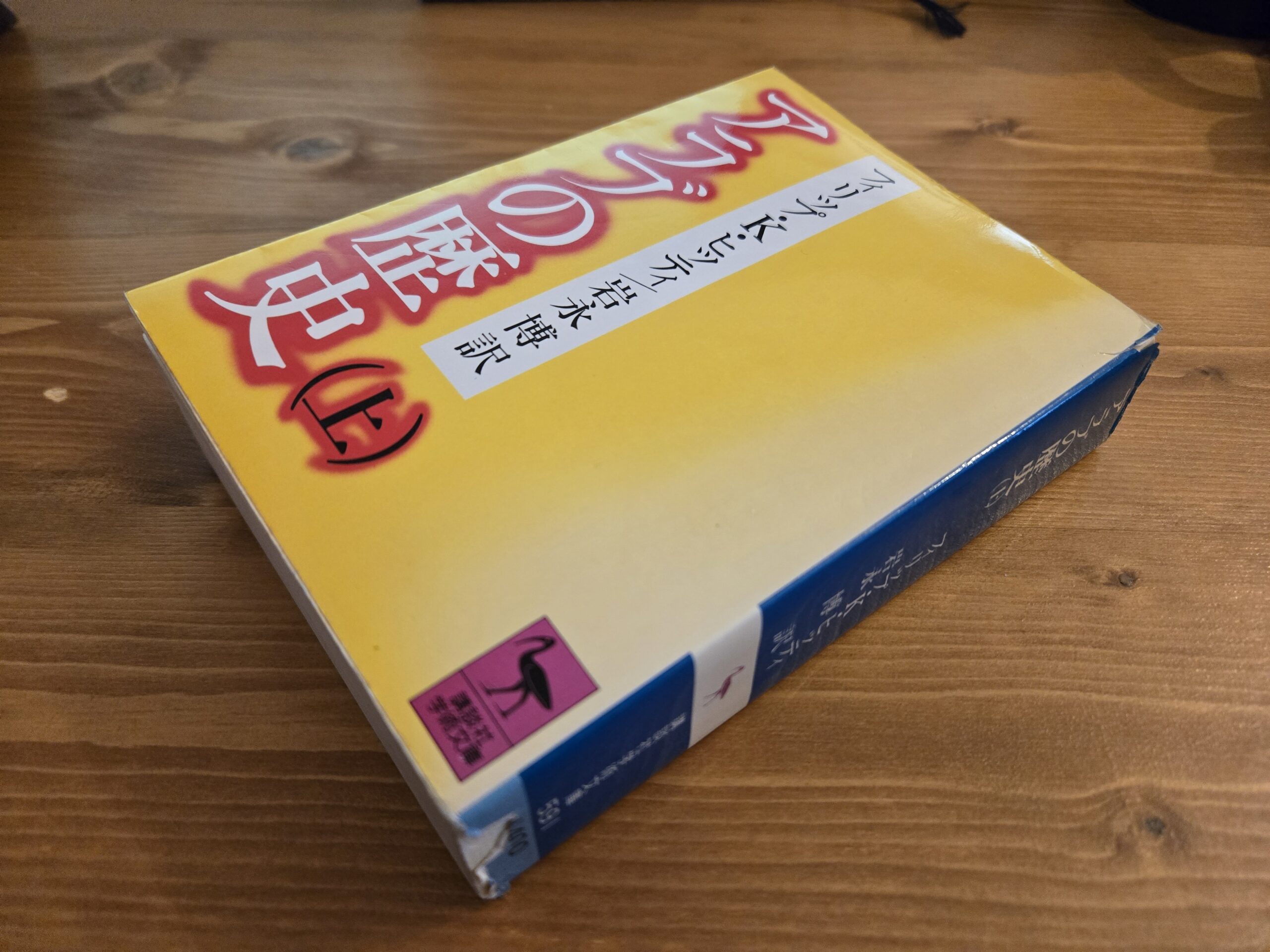

黄色い背景に「アラブの歴史」と白地赤枠でドンッと書かれているのみというシンプルすぎる表紙と、上下巻で合わせて1,500ページというとんでもないボリュームから、なかなか手に取られる機会は少なそうな本ではある。

正直、外観はつまらなさそう・難しそうなオーラを出しているものの、いざ読み始めてみるととても読みやすい。それは訳が素晴らしいということに加えて、何より著者ヒッティの圧倒的な博識と、それに基づいて数多くの小話が織り込まれているため、これだけの長編でありながら途中で飽きることなく、リズミカルに最後まで読み通すことができる。

著者がこの本を執筆するまでに聞き及んだ話や読んだ本による圧倒的多量のインプットをもとに、この本を書いているため、すべてに出典や脚注を記すことができなかったと著者自身が前書きで書いているるように、裏どりするところが難しい部分もあるのだが、とはいえ、この本がアラブ人自身が書いた初の総合的なアラブ歴史叙述という点も含め、この本がとてつもなく貴重なものであることは疑いようもない。

まずは読書メモとして、『アラブの歴史』の上巻の「第一篇 イスラム前のアラビア」の内容を簡単に記しておきたい。

一章 セム人としてのアラビア ――セム人種の揺籠だったアラビア

アラビア半島にいたセム人種の民族移動の話が記載されている。

アラビア半島のセム人種の余剰人口が、西はハム人居住するエジプト、東はシュメール人の居住するチグリス・ユーフラテス渓谷、そして北はシリアやパレスチナの方に移動していった。すなわち、アラビア半島の砂漠遊牧民族が、農耕定住民族の場所に移動し、各地で融合していった。ここで言語的観点か留意すべきことは、どの地域においても「セム語が生き残った」ということである。

アラビアはセム人の揺籠で、その分散が中心となり、肥沃な三日月地帯はセム人種の文明の舞台となった。(p.61)

二章 アラビア半島

アラビア半島の地理、植物、動物などについて書かれている。

地理についてだが、アラビア半島には西海岸沿いに山脈が走っていて、 アラビア半島全体には大きな砂漠が二つある。 一つ目は北の方にあるアル-ヌフード砂漠(大ヌフード)。 もう一つが南の方にあるアル-ラブゥ-アル-ハーリ砂漠(空白地帯)。またそれらの二つの砂漠を繋ぐ間に、アルダフナーという砂漠地帯が繋がっている。

植物に関しては、ナツメヤシなどのことが書かれていて、 アルアスワダーン(つまり、二つの黒いもの)である、ナツメヤシと水がベドウィンにとって大切だという。

動物に関しては、馬とラクダについて書かれている。 馬はアラビア半島に輸入されたものであることもあり、ベドウィンにとってはすごく貴重なものであった。それは「子供に水を飲ませるよりも馬に水を飲ませる」と言われたほど。 また一方、ラクダはもともとアラビア半島にいてベドウィンにとっては馬よりも身近なものであったが、 「水が足りないときはラクダの胃の中にある水を吐き出させて飲む」とういこともあったようだ。

三章 ベドウィーンの生活

ベドウィーンの生活について書かれている。

砂漠の居住地の継続性、単調さ、乾燥性は、ベドウィーンの体質や精神の構造にそのまま反映されている。(…)粘り強さと忍耐(サブル)は最高の美徳のようで(…)受身の忍耐は、いかに運命が苛酷であろうとも、自らの置かれた状況の中で状況を変えようとすることより、好ましいとされる。(p.81)

ベドウィーン社会の経済構造の根底をなしていたのは「ガズウ(掠奪)」である。「我々の事業は敵や隣人に掠奪をしかけることだ。兄弟以外を見出せないときは、自分の兄弟にでも」という言葉があるほどである。一種の文化的スポーツのようなものであり、必要な時以外には絶対に血を流してはいけないなどのルールもあり、また弱い部族が強い部族に貢納を収めて庇護を求めるなどそういった社会的経済的役割を果たしていたものでもあるということだ。

ベドウィーンの美徳には、「ハンマーサ(豪勇と情熱)」、「ルムーア(男らしさ)」、「ディヤーファ(客人好遇、ゲストのもてなし)」というものがあるが、この客人好遇の原理が、ガズウの弊害を緩和した。

また氏族組織がベドウィーン社会の基盤であり、氏族への忠誠信を「アサービヤ」というが、「氏族や部族は、自らを自己充足する絶対的な単位であると考え、他の氏族や部族を当然な犠牲者、掠奪と殺戮の対象とみなしている」ということだ。

四章 古代の国際関係

第4章は古代の国際関係ということで、アラビア半島と周辺諸国、例えばシュメール、アッシュリア、バビロニア、エジプトなどとの関係が描かれている。アラビア半島と周辺諸国とは、乳香などを中心とした貿易が行われていた。

ところで、アラビア半島のアラビア人というのは大きく二つに分けられる。一つが南アラビア人(アル-ヤマン、ハドラマウトの定住民)で、もう一つが北アラビア人(ヒジャーズとナジュドの遊牧民)。系譜学者は、南アラビア人を”土地生えぬき種族”「アーリバ(アラビアのアラブ人)」、北アラビア人を”移住して同化した”「ムスタアリバ(アラビア化されたアラブ人)」に分類する。

さて、乳香に関連してアラビア半島で有名なのは、ヘビである。乳香の木を守っているのはヘビだということで、毒ヘビだとか空を飛ぶヘビだとか、そういったものに関する記載が古代の文書で見られている。

貿易を通した周辺諸国との関係の中で、歴史上の資料でアラブ人の記載が初めて出てくるのは、アッシリア人の文書であり、アッシリア人の書いた文章にアラビア人とラクダに関する記載がある。

五章 南アラビアのサバエ国とその他の国々

第5章は南アラビアについての記載がされている。 南アラビアは現在のイエメン(ヤマン)に相当するところで、乳香などの貿易で非常に栄えていたが、文明が衰退した原因は主に3つ述べられる。

- 1つが、ローマ人が西洋から直接インド洋に出かけるような航海技術を身につけたこと。(それまでは紅海の海上貿易をヤマン人が独占していた)

- 2つ目が、アビシニア(現在のエチオピア)が、ローマ帝国の保護を受けてヤマンに侵略していったこと。ちなみにアビシニア人はイエメンに侵略して、その後巡礼などで当時設けていたメッカ、つまりアル-ヒジャーズ地方も攻め入る。その時に象に乗って攻め入ったが、象を始めてみたアラビア人に衝撃を与え、その年は「アーム-アル-フィール(象の年)」と呼ばれるようになった。

- 3つ目の原因としては、マァリブという都市のダムの決壊によって大洪水が起きたこと。(直接的な原因ではないのだが、後世のアラブ世界では、南アラビアの長期の衰退をこの単一の大事件を原因に収束させて神話として語り継がれる)

アビシニア人に侵略されたイエメンだが、最終的にはペルシャ帝国が攻め入り、ペルシャ帝国の支配下となる。

六章 ナバタエ王国と北方・中央アラビアの小国

北アラビアを中心に書かれていて、その中でもナバタエ人についての記載がある。

ナバタエ人というのは、現在のヨルダンのペトラを中心に栄えていた人たちであって、ヨルダンと中央アラビアの間に位置したペトラで、物流を中心に生計を立てていた。興味深い話としては、当時アラム語が使われていたが、ナバタエ人がそれを総書体で書くことによって、それが後々のアラビア語になったという話である。ちなみに、最古のアラビア文字の文章の一つに、イムル・アルカイスの墓に書かれた碑文が挙げられる。

パルミラについても書かれている。パルミラは現在のシリアのパルミラ遺跡で有名なところだが、 そこはローマとペルシャの間として貿易でも重要な役割を果たした地域であった。パルミラで有名なのはゼノビアという女王で、東方の女王とも呼ばれたが、彼女は女王として土地を拡大し、ついにはローマとも対抗した。しかし結局、ローマのアウレルニウス皇帝によりパルミラは倒される。その時にこのゼノビアはラクダに乗って逃げたが、結局捕らえられ、ローマ凱旋の際には戦車の前に繋がれて飾り物とさされた。またその際にパルミラ遺跡はローマ人によって壊された。

ガッサーン族とラフム族とキンダ族についても書かれている。それぞれが当時のアラビア半島やシリア周辺で王国を立てて、時に王国同士で戦いが生じていた。特に有名なのが、キンダ族の王族の子孫である詩人イムル=アル=カイスであり、当時の様子に関しては『ムアッラカート(黄金長詩)』でも読み取ることができる。

七章 イスラム発生以前のアル-ヒジャーズ

第七章はジャーヒリーア時代(無明時代)について書かれていて、主に北アラビアのベドウィーンたちの話である。 アイヤーム-アル-アラブ(アラビア人の時代)という表現があり、ベドウィーンたちの部族間の戦闘が行われていたり、またその部族間のスポークスマンである詩人たちが詩を交換する場もあった。中でも有名な戦いというのが、「バスースの戦い」であり、これはバクル族とタグリ部族の間の戦いで40年近く続いた。その当時からアラビア半島では、「詩」がとても大切であり、詩は「許された魔法(シフル・ハラール)」とも呼ばれていた。アラビア半島の諺の中には、「人間の美しさというものは、その舌の流暢さにある」というものもあるほどだ。その詩のリズムというのは、ラクダの歩みのリズムが起源にあるといったような説もある。長詩はカシーダと呼ばれるが、イムル=アル=カイスが中でも有名な詩人として挙げられている。

イスラム以前のベドウィーンの宗教に関してだが、ベドウィーンがそれほど強い信仰心があったということはなかった。例えば、イムル=アル=カイスの詩の中には、イムル=アル=カイスが殺された父の復讐のために別の部族を倒しに行くときに、神殿で”断念せよ”という宣託を引いたため、それに怒って偶像を破壊したというような記載もあるように、信仰心がそれほど強いわけではなかった。ベドウィーンは他の原始信仰と同じように、基本的に精霊信仰であった。特にベドウィーンは月の下で家畜を放牧するため月を崇拝しているが、反対に太陽を崇拝するというのは農耕定住民によく見られる傾向である。イスラム以前のメッカとか、北アラビア周辺の宗教事情というのは、いわゆる多神教で、神の偶像もあった。特定の神話とかが形成されたといったことはあまりなくて、多神教の中でもアッラーは中心的な神ではあったものの、あくまで多神教の中の一つの神であったといったような形であった。

当時、定住民族のアル-ヒジャーズ地方の方では、ペルシャとかアビシニアとか、ビザンツやシリアとかの周辺の影響により知的、宗教的、物質的影響に取り巻かれていたものの、土着の文化状態を変貌させるほどの影響はなかった。またキリスト教やユダヤ教が流行っていたりとしたところもあったが、そこまで影響が大きいわけでもなかった。しかし、半島の老朽化した異教信仰は、もはや民衆の精神的要求うを満たしえない程まで沈滞していて、漠然とした一神信仰観念を発酵させていた。その中でハニーフと呼ばれるような、一神教を信じるグループも徐々に現れ始めていたといったような状況で、ついにイスラム教が現れるということになる。

政治面では、古代の南アラビアで発展した組織的民族活動は、いまやまったく崩壊していた。政治界においても宗教界においても、無政府状態が蔓延していた。偉大な宗教と民族的指導者の出現の舞台は整えられ、その心理的契機を求めていた。(p.220)